レルネット主幹 三宅善信

▼発生すべくして発生した口蹄疫

3月末の数日間、オックスフォード大学で開催されたIARF(国際自由宗教連盟)という国連経済社会理事会公認カテゴリーⅠのNGOの定例国際評議員会に出席するために英国に滞在した。会議の期間中、カレッジの食堂で出された食事をそのまま食していたが、その中で普通に牛肉や豚肉が供されていた。私は、日本を発つ前の1ヵ月間程、常に欧州のニュース番組のヘッドラインを飾っていた「口蹄疫騒ぎ」はどうなっているのか? と思って、現地(英国)人に「こんなに牛肉を喰って"Foot -and-mouth disease (英語では蹄口疫!)"は大丈夫(感染しないの)か?」と尋ねたら、異口同音に「口蹄疫はヒトには感染しないから大丈夫」と答えた。私が、「本当なのか? 『口蹄疫はヒトには感染しない』と政府が言っているだけだろ。本当は、何万人に一人はヒトにも感染するかもしれないけれど、そんなことを言ったら大パニックになるから、意図的に隠しているのじゃないか。何年か前の狂牛病(mad cow)騒ぎの時もそうだったじゃないか。TVの『X-Files(X-ファイル:UFOや未知のウイルス実験を政府が隠蔽しているというストーリー)』見ていないのか…」と、聞き返すと、「そうかもしれないな。だけど、いまさらベジタリアンになる訳にもいかないし…」などという呑気な答えであった。

そもそも、今回の口蹄疫騒ぎの発端は、狂牛病の時と同様、家畜の効率的な成長促進のために、本来、草食獣である牛に、動物性の飼料(羊・牛の臓物や人間の残飯)を大量に与えたことによるものだそうだ。草原で草を噛んでいるべき牛(動物は、植物細胞の外壁であるセルロースを自力で消化することができないので、自らの消化管内にバクテリアを共生させ、それらによって植物細胞を分解吸収している。それ故、偶蹄類はみな「反芻(はんすう)」を行い、とりわけ牛の仲間は4つの異なった機能を持つ「胃」を有している。雑食性のヒトにも「盲腸」というバクテリアを共生させ、分解吸収を助ける消化器がある)に、いくら安価に入手できる栄養価の高い飼料だからといって、動物性の飼料を与えること自体が間違っている。しかも、同類の偶蹄類の臓物を与えるなぞもってのほかである。なぜなら、草食獣である牛には、消化しにくい植物性飼料を消化できる能力以外にも、植物に付着していると思われる「異物(ウイルス・バクテリア等)」に対する生体防御手段ははじめから持っているが、動物性の餌に対する耐性など本来有しているはずがないからである。

しかも、近代的な牧畜というのは、広い草原で放牧するのではなく、牛舎などの狭い人工的施設に閉じこめて飼育し、何百頭もの牛・豚・羊等を同じ餌を与えて育てるのであるから、いったん病気に罹ったら、あっという間に同じ農場にいる家畜たちに病気が蔓延してしまう構造になっている。その上、精肉されたものは世界中に流通し、また、人間も世界中をうろつき回っている。いつ、どこからどんな病気を感染させられるかなんか分かりはしない。

▼カンブリア地方!

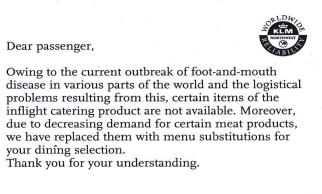

私は今回、KLM(オランダ航空)便で出かけたが、往路の機内では、食事の時間に客室乗務員が「Beef or chicken?」と尋ねた時、ほとんどの客が「Chicken」と答えていた。これじゃ、後ろのほうの席に座っている客は否応無しに牛肉食べさせられるなと思っていたが、それほど外国人(非英国人)が気にしているのに、今回の事件の"張本人"である英国人との意識の「落差」が興味深かった。わずか数日の違いであるが、帰路は状況はもっと酷くなっていた。欧州有数の酪農国であるオランダのスキポール空港で乗り換えたが、いつもチーズをはじめとする乳製品を販売している人気お土産コーナーが口蹄疫騒動のせいで閉鎖されていたのが印象的であった。機内食も、往路のような選択しすらなく、「今般の口蹄疫流行によって、十分な材料を集めることができなくなった」という一片の「お断り状」と共に、オムレツだけの味気ない「ディナー」が供された。

KLM機内で配布された「お断り状」 |

たまたま隣席になったオランダ人ビジネスマンに英国での出来事(みんな平気で牛肉を食していたこと)を話すと、「あいつら(英国人)が火元(流行の発祥地)のくせに、そんないい加減なことをしているのは許せない。(欧州)大陸の人々は大変な迷惑を受けているのに…」と憤慨していた。確かにそれは言える。本件について英国人が特に気を使っているなと思ったことは、観光客の田園地方への立入禁止措置――寒くて暗くて長かった「冬」が終わり、みんなが心待ちにしている英国の「春」は、通常なら、アウトドアでの活動を楽しみにしている――くらいのものだ。私が毎年春秋プレーしているゴルフ場(ドニングトングローブCC)もプレー禁止になっていたし、南イングランドの有名な古代遺跡ストーンヘンジも立入禁止措置がとられていた。それどころか、街中の公園なんかも各所で立入禁止になっていた。とにかく「土」を踏んではいけないそうだ。見たところ、家畜なんかうろついていないのに…。

英国を離れる日、ヒースロー空港のTVで、何十万頭もの家畜が大量処分されているシーンを目の当たりにした。ウェールズのカンブリア地方で、口蹄疫の感染防止のために屠殺された数十万頭の牛の死体がブルドーザーで次々と埋められて行くシーンで、大変印象的であった。帰国してからも、気になったので、しばしば衛星放送のニュースを見ていると、口蹄疫に罹った家畜の大量処分場として、カンブリア地方やデボン地方という地名が登場してくる。これって、昔、学校で習った地質学的年代測定に使われる指標の中では一番古い古生代に属する「カンブリア紀」(三葉虫をはじめ骨格を持つ動物の原型のほとんどが出揃った時代。約6~5億年前)や「デボン紀」(シーラカンスや肺魚等の硬骨魚類が発展した時代。約4~3.6億年前)の名前じゃないか…。子供の頃は皆、恐竜をはじめ古代の生物には興味を持つものだが、高校の授業となると、古生代オルドビス紀だのシルル紀だの、あるいは、中生代三畳紀だのジュラ紀だの訳の分からない名前が出てきて、たいていの人が生物学が嫌いになってしまう。その点、英国(欧州)の学生は有利である。地元の地名が世界中の古生物学で共通に使われている時代名になっているのだから…。日本で譬えるなら「秋田紀」だの「熊本紀」だのと銘々しているようなものである。これなら簡単に覚えられる。

▼地質学的汚点?

このニュースの画面を見ながら、ふと思った。おそらく現在の人類の文明はあと1万年も続かないであろう。仮に続いたとしても、数千年前のメソポタミアやエジプトの文明や言語がすっかり「遺物」になってしまっていることからして、現在の英国という国すっかり無くなっているであろうし、英語という言語も誰も話す人がいなくなっているであろうことは間違いない。100万年後、将来の人類、あるいは、現人類が絶滅してしまって別の「新人類」(宇宙人でもいいし、別の類人猿が進化したとしてもいい)が地上を支配していたとして、その連中が、たまたまカンブリア地方やデボン地方を発掘したらどうなるであろう。

当然、彼らだって、地球上の至る所で発掘されるアンモナイトや恐竜の化石から、彼ら独自の「生物の進化の歴史」を構築するであろうが、38億年の歴史を有するこの地球上の生命進化の流れの中で、「カンブリア爆発」と称する生命進化の流れを大きく変える出来事(先カンブリア紀のエディアカラ生物群までは、単細胞生物と骨格を持たない単純な多細胞生物しか存在しなかった。1998年8月24日に上梓した拙論『多様化によって失われたクローン能力:カンブリア爆発をもたらせた三胚葉性動物の登場』を参照してほしい)があったが、その標準地層から、今回の「口蹄疫騒動」で大量に処分された牛・羊の化石が発見されたら、彼らはどのように解釈するのであろう。「2001年の春に世界中で家畜の口蹄疫が流行し、家畜が大量に処分された」などという記録は100万年後には残らないであろうことはほぼ間違いないので、未来人たちは「地球ができて最初の38億年間は単純な生物しかいなかったが、約6億年前のカンブリア爆発において、三葉虫どころかいきなり大量の哺乳類が出現した」という間違った進化の仮説が信じられることになりはしないかと心配するのは、私ひとりの杞憂であろうか…。地球規模の地質学的年代から比べれば、1万年も100万年もほんの一瞬の出来事である。

地球の生命の歴史から比べると、人類の歴史なぞほんの一瞬の出来事と言ったが、それでも人類にとってはたいへん重要な「一瞬」であることは間違いない。人間は、いったいいつごろから家畜を飼うようになったのであろう。猟をする動物であるオオカミから派生した犬は数万年前から人間と共に暮らしていたそうだし、猫もピラミッドの壁画に描かれていることからしても、数千年前には既に人間に飼われていたのであろう。これらの動物(イヌ・ネコ)は、二三百年前までまでほとんど品種改良が行われなかった。しかし、人間が食用にするために「家畜」とした動物である牛、羊、山羊、豚などは、人類が数千年かけて野生獣から品種改良を繰り返して造り上げた代物だ。その意味で、家畜は自然界にはもともと存在しなかった人工の動物だ。これらの動物には、生物学的共通性がある。いずれも、群れをなして生活する草食の偶蹄(2つのひづめを持つ動物)類たちで、中央アジアが牧畜の発祥地だそうだ。

▼旧約『創世記』と中国「三皇五帝」

どういう訳か、旧約聖書に出てくる神(ヤハウェ)は、この牧畜をする民を愛した(というよりも、牧畜をする民が創り出した神こそがヤハウェである)。最初の人類であるアダムとエバ(イブ)が産んだ2人の息子カイン(農耕民の祖先になった)とアベル(遊牧民の祖先となった)のうち、兄弟はどちらも、神に対して供え物をしたが、神は落ち度のない兄カインに難癖をつけて、弟アベルの供え物(羊の初子)を受け取った。そのことを恨んだカインは、弟アベルを殺すという人類史上初の「人殺し事件」が起こるのである。カインは地の表から追放され、エデンの東に住んだ。一方、神は殺されたアベルの代償として、アダムにさらにもうひとりの息子セツを授ける。このセツが「(ユダヤ教的には)正当な人類」の先祖となり、8代目の子孫が有名なノアである。そして、ノアはその3人の息子セム・ハム・ヤペテと共に、「大洪水(大量絶滅)」を乗り切り、また後の人類の祖先となった。旧約聖書の神ヤハウェ(すなわち、キリスト教の神であり、イスラム教の神でもある)は、失楽園したアダムに「おまえは土に戻る」と言い、地を耕すカインを差別し、ノアの洪水で動物だけを助けたのに、大地そのものを拭い去ろうとした。明らかに「土」を嫌う神である。

一方、中国にも興味深い伝説が残っている。司馬遷が著した『史記』の「五帝本紀」等によると、人類の最初は「三皇五帝」から始まるとされている(実際の歴史上、初めて「天下(中華世界)」を統一した秦王政は、それまでの戦国七雄のような王号(部分的統治者)ではなく、全世界の統治者として相応しい称号を考え出し、古の聖天子である三皇五帝をひっくるめた徳を有するものとして「皇帝」という称号を創ったことはあまりにも有名である)。実際の「三皇五帝」にはいろな説があるが、一般的なものを挙げると、天皇・地皇・人(泰)皇の「三皇」と、燧人氏・伏羲(庖犠)氏・女[女咼](以下、「女カ」と表記)・炎帝神農氏・黄帝の「五帝」と続く。ここまでは、天地創造や鬼神(怪獣)などが登場するいわゆる「神話」の時代である。この後は、治水などを行った堯・舜・禹らの「歴史」の時代となる。因みに、帝禹は、初の王朝である「夏」を始めた人物である。

最初の「三皇」は、天地人三才に象る説をそのまま三皇に応用したもので、古い伝説が取り込まれたというよりは「三皇」の呼び名にあわせて後から創作されたものと考えたほうがよさそうである。このあたりは、『古事記』冒頭の天御中主神や国常立命などの造化神(名前だけあって、具体的なキャラクターがない)がもっともらしさをつけるために後から創作されたのと同様の理屈である。そして、具体的なキャラクターとストーリーがある伊弉諾尊・伊弉冉尊(イザナギ・イザナミ)同様、興味深いのは「五帝」のほうである。以下、順次、「五帝」をひとりひとり分析してゆこう。

「五帝」の最初は、それまで、自然のままの木の実や魚介類を食して命を落とすことの多かった人類に火の使い方を教えたという「燧人氏」である。二番目の「伏羲氏」は、易をはじめとして多くのものの発明者とされており、文化の創始者としての性格が強い。また、伏羲氏は、牛・羊・豕などを家畜として養い、それを庖厨(くりや)で料理して、犠牲として神祗や祖霊をまつった。それ故に庖犠氏ともいう。三番目の「女カ」は、はじめ黄土を手でこねて人間を一人一人作っていたが、手間がかかってなかなか捗らなかった。そのうち女カは、縄を泥の中で引き回し、これを引き上げる方法を思いついた。引き上げた縄から泥が滴り落ちると、それがみんな人間になった。これは一種の創造神話である。しかも、伏羲は女カと兄妹であると同時に夫婦とされており、遅くとも漢代には互いに尾を絡み合わせた(交尾を意味する)人面蛇身の伏羲・女カ像が作られていた。また、この二人は太古の大洪水にただ二人生き残った兄妹であり、やがて二人が夫婦となって現在の人類の始祖となった。とあり、旧約聖書の『創世記』を想起させる。この二人はよく天帝の命に逆らったりするところも、人間的だし、蛇が登場するところも興味深い。

▼日本に馴染まない家畜文明

「五帝」の四番目は、人身牛頭の「炎帝神農氏」である。鋤鍬の使用法を広めてはじめて耕作を教えたため、神農氏と号した。神農氏はまた、五弦の瑟をつくり、また日中に市を開き、物々交換して夕方に帰ることも教えた。神農氏はまた。百草を舐めて薬と毒を見極めたので、薬王とも呼ばれる。姓は姜姓。火徳の王であったので炎帝と称したという。日本でも、漢方医の守護神となり、日本中の主な製薬会社の本社が集まる道修町では、少彦名神社で冬至の日に「神農祭」が行われる。そして、「五帝」の最後が、土徳の天子であるが故に「黄帝」と号した「帝鴻氏」である。黄帝は、政治・軍事などの国家の諸制度を整えたと言われている。黄帝が天子の位につくにあたって、炎帝(の子孫)と争ったといわれている。この黄帝こそが中華民族の祖(旧約聖書のアブラハムに相当)とされている。『史記』五帝本紀では、「日月・星辰・水波・土石・金玉をも徳をもって覆」う世の中を作り出したと絶賛されており、黄帝の墓とされている黄陵には、歴代王朝のみならず共産主義の中華人民共和国政府も、毎年参拝の使者を送って中国の現状を報告しているそうである。

農業に適さない中近東で発達した「アブラハム宗教」の流れに属する文化はいうまでもなく、「南船北馬」という二つの文化的背景を持つ中華文明も、極めて「家畜」という概念には親しみを持ってきたことは、「羊頭狗肉」や「酒池肉林」といった四文字熟語が存在することからも明らかである。ところが、米作と漁労を中心に文化が培われてきたわが日本列島においては、自然に生息する山鳥や鹿・猪・兎の類を狩猟することはあっても、食用の「家畜」として、偶蹄類(牛・豚・羊の類)を飼育してきた伝統がない。日本人が、一般的に「四ツ足(家畜)」を食するようになったのは、明治になってからである。8世紀の天武天皇が仏教の教えにより家畜などの殺生と肉食を禁じて1100年間、公的には肉食のための家畜の殺生は忌避されていた。牛・馬の類は、専ら軍事や民生用の運搬手段や農耕補助といった労働力として使われていた。

このような日本人の食が大変革したのは、1872(明治5)年に、明治天皇自ら範を示した肉食解禁からだ。近代国民国家の建設を至上命令とするこの政府は、体格でも優れる欧米「文明人」の仲間に入るには、西洋料理の普及が不可欠と考え、1100年にわたるタブーを解き、肉食を奨励するため、歴史的権威の象徴である天皇をかつぎ出した。天皇の洋服を着せ、イスラム原理主義政権タリバンの「バーミヤン大仏破壊」よりも大規模な「廃仏毀釈」政策を展開したことが、肉食奨励にも役だった。やがて牛鍋、すき焼き、カツレツ、とんかつ…、と和洋折衷の人気料理も次々と考案され、全国民的レベルでの学校教育の普及や徴兵制度によって、肉食が揺るぎないものとなっていった。それから130年、欧米列強に追いつき、追い越すことを目標として、軍国主義、それから経済至上主義へと突っ走っていった日本人は、そのいずれの夢も破れ、一種の脱力感を感じている。ここはひとつ、いい機会だから、日本人は肉食をやめて、ヤハウェ神が忌み嫌った「土」の徳を体現する「黄帝」から名前を頂いたドリンク剤の『ユンケル黄帝液』でも飲んで、口蹄疫騒動を乗り切って貰いたいものである。

|